JPS - editor

28 Settembre, 2022

Marco Monga

Marco Monga è Human Capital & Organization Director presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, fondazione di diritto privato che impiega oltre 1900 persone dedicate alla ricerca di base e applicata. La sua esperienza maturata nel mondo delle risorse umane lo ha visto protagonista, fra l’altro, in aziende di intermediazione finanziaria, nell’industria manifatturiera, nei servizi, sia in Europa come in Asia e Nord e Sud America. È inoltre socio fondatore e già membro del CdA del Consortium Resaver, basato a Bruxelles. È infine autore di volumi che trattano di temi organizzativi e relativi al digitale.

I nativi digitali stanno entrando progressivamente nel mondo del lavoro: tutte le organizzazioni devono iniziare ad affrontare la sfida di integrare una nuova generazione di giovani risorse, che vivono in modo radicalmente diverso l’esperienza professionale.

Margo Monga, autore del libro “Nativi Digitali – La rivoluzione del lavoro e delle competenze nell’era della digital transformation”, è Human Capital and Organization Director presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT): un punto d’osservazione privilegiato, dal quale ci offre spunti illuminanti a vantaggio di tutti coloro che gestiscono team e vogliono esercitare una leadership più adatta alle nuove generazioni.

JPS lo ha intervistato per avere una fotografia più chiara di questo scenario. Ragioneremo su:

- la crescita di nuovi bisogni dei millennials, che mettono in crisi i modelli organizzativi sia piramidali che matriaciali, a partire dalla ricerca di un bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, meno penalizzante per la seconda;

- la propensione al nomadismo professionale di diversi ordini di grandezza maggiore rispetto al passato e, dunque, le modalità attraverso le quali un’azienda può rivelarsi attrattiva per un nativo digitale;

- l’importanza del concetto di purpose, quel mix di valori e finalità che sono la vera anima dell’organizzazione e l’individuo deve sperimentare quotidianamente nella sua esperienza professionale;

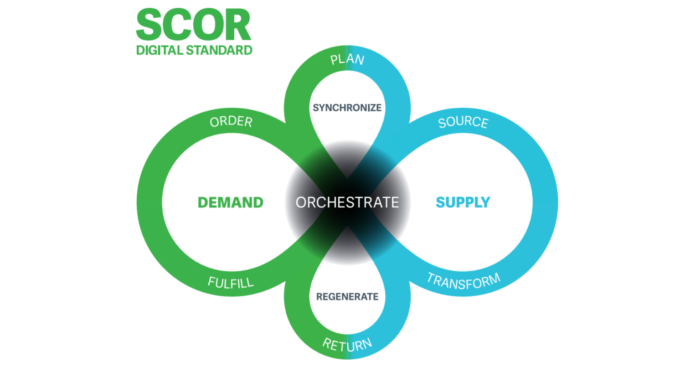

- l’evoluzione degli obiettivi di leadership essenziali per guidare e motivare le nuove generazioni e l’evoluzione di HR da business partner a people partner, che curiosamente crea un parallelo con la Supply Chain;

- la compresenza generazionale in azienda: “nativi digitali” e “non” dovranno convivere per anni in un contesto di diversity

- le conseguenze della rivoluzione digitale in ambito aziendale, osservando come le piattaforme e i device di nuova generazione stiano radicalmente cambiando il modo di lavorare.

L’intervista a Marco Monga

Già nelle prime pagine del tuo libro mi hai colpito con una riflessione spiazzante sul diverso rapporto tra professionista e carriera, se confrontiamo baby boomers, millenials e nativi digitali. Che intendi con “mettere l’organizzazione al centro degli interessi delle persone”? Non si è soliti pensare e dire l’opposto?

Per prima cosa, grazie per avermi invitato a questa interessante occasione di scambio di idee e opportunità di approfondimento.

Si è vero, si è soliti pensare e dire l’opposto. Ma a parte il fatto che occorrerebbe chiedersi se poi lo si è mai davvero fatto (mettere le persone al centro), sono convinto che comunque questa sia una ricetta superata. Mettere le persone al centro vuol dire che l’organizzazione imposta i suoi modelli comportamentali e sociali interpretando un ruolo guida, seppure con intenti inclusivi. Per fare un esempio, un modo per essere orientati al risultato esaltando e mettendo al centro il ruolo delle persone è quello agito dai “transformational leader”, ossia di coloro che responsabilizzano i collaboratori al valore dei risultati, in una dinamica di coinvolgimento e responsabilizzazione del team. Il leader trasformazionale cerca di divenire un modello da imitare per gli altri, di fare leva su entusiasmo e ottimismo, sollecitando il team ad essere innovativo, fornendo stimoli intellettuali e trasferendo le sfide. Dare un modello però significa svalutare la persona, il modello può essere di stimolo non per tutti e non per sempre, in relazione alle diverse peculiarità degli individui e della situazione in cui questo viene proposto. Questa passività del collaboratore non è compatibile con una dimensione valoriale e motivazionale sempre più emancipata dalla formattazione pre-configurata dell’organizzazione. Tanto più l’individuo pone al centro della propria dimensione professionale l’Io, maggiore la dinamica leader-collaboratore deve misurarsi soprattutto sui contenuti relazionali e sui comportamenti agiti e proiettati del secondo più che del primo. In tal senso, il modello di leadership in quanto tale deve fare i conti con questa assunzione, sia nella sua declinazione teorica che nella sua azione pratica. Il leader del futuro diverrà una figura chiave non nel processo di influenzamento del collaboratore, ma di mediazione tra i bisogni dell’organizzazione con quelli delle persone.

Organizzazione e lavoratori, oggi come ieri, sottoscrivono un contratto – e quindi un patto. Solo che per i giovani lavoratori ciò che prima era importante, oggi non lo è più: il ciclo di vita della persona in azienda si accorcia, cambiare non è solo meno preoccupante ma addirittura previsto ex-ante. In che modo l’azienda può quindi rivelarsi “attrattiva” per un nativo digitale?

L’architrave su cui dovrebbero basarsi tutte le logiche, i metodi e gli strumenti di gestione del capitale umano è il disegno organizzativo. Tale premessa, che può anche apparire ovvia, è rilevante in quanto spesso si osservano su questi temi proposte e ipotesi di natura metodologica che in realtà non appaiono coerenti con una analoga riflessione sui temi organizzativi. In tal senso, si rileva che talvolta il termine “organizzazione” sembra assimilato a concetti di natura restrittiva o limitante il potenziale del fattore umano, in quanto rappresentativo di un assetto di regole. Ma d’altro canto, è possibile immaginare invece che le regole possono esse stesse diventare un facilitatore ed uno strumento di stimolo al potenziale degli individui in senso lato, così come del resto è invece assai improbabile realizzare modelli di cooperazione e di prestazione che ci coinvolgano senza determinare un sistema regolatorio. L’autonomia lavorativa, il cui reciproco è il controllo del lavoro, è una (tra quelle possibili) delle configurazioni lavorative più rilevanti allorché se ne intendano misurare gli effetti positivi su molteplici piani. Molte evidenze empiriche mostrano che avere autonomia sul lavoro aumenta il significato e la motivazione, riduce il turnover e l’assenteismo, favorisce le prestazioni, la creatività e la proattività. Inoltre, un’elevata autonomia può supportare un processo decisionale efficiente, in quanto ne decentra le fasi chiave, senza attivare escalation nella mappa organizzativa. Come per ogni elemento che deve fare i conti con un contesto complesso, anche il disegno organizzativo da attuare è variabile in funzione di fattori di impatto quali il modello di business, la tecnologia applicata ai processi produttivi, la composizione dello staff sotto il profilo dei curriculum studiorum, delle età anagrafiche, dei ruoli, e così via. Ma allo stesso tempo, esistono alcuni fattori chiave che possono essere interpretati in modalità differenti e coerenti con i fattori di contesto menzionati, assumendo perciò forme diverse salvaguardandone gli elementi costituivi più profondi. Per questa ragione, elencandoli, è più opportuno parlare di metodo organizzativo invece che di modello o disegno, proprio per sottolinearne il significato ispiratore più che quello applicativo. Al fine di individuarli nelle loro tipicità è di aiuto descrivere anche le configurazioni entro le quali tali fattori si sono generati o anche solo affermati come validi coadiuvanti al successo delle organizzazioni da loro stessi modellate. Questi di seguito sono i tratti del metodo organizzativo capace di generare innovazione e il cui presupposto è la base per realizzare modelli adatti a adattivi per le sfide del presente e del futuro:

- lo spirito imprenditoriale;

- il superamento delle gerarchie;

- lo smart working diffuso;

- il superamento della logica del processo a favore della logica del progetto.

I social hanno reso naturale il concetto di community virtuale e questo fa crescere l’importanza dell’elemento reputazionale di un’esperienza (di vita privata, con un post su Facebook, o professionale, con post LinkedIn su un progetto di start-up). In che modo le organizzazioni possono intercettare questa priorità e tradurla in una chiave di soddisfazione nel rapporto di lavoro con i loro giovani collaboratori?

A mio avviso non è prevalentemente un tema di marketing sociale, ma di valori. L’appartenenza alla comunità certamente è alimentata dal sistema reputazionale, ma a monte vi è l’adesione alla comunità stessa, che si alimenta di affinità elettive valoriali. I valori di cui un’organizzazione parla e predica, quando risuonano con ciò che un individuo sperimenta quotidianamente nella sua esperienza professionale, diventano la vera anima dell’organizzazione stessa. L’ipocrisia e la falsità non possono essere sostenute, occorre che davvero il modello organizzativo e di leadership nel suo insieme incarnino i valori preminenti che si dichiarano. Se questi sono coerenti con il sentire delle persone, e di conseguenza dei gruppi, è possibile realizzare la forma di coesione sociale su cui i processi di creazione di valore e di collaborazione si basano. Dopo il secolo in cui la finalità dell’impresa era la sola generazione di profitti, siamo oggi in una fase che vede crescere e moltiplicarsi le responsabilità sociali dell’impresa nei confronti dei suoi diversi stakeholder e delle comunità cui fa riferimento. Non è difficile intuire come questo tema sia fortemente interconnesso con quello del purpose, laddove esso è inteso come “il processo intersoggettivo di costruzione di un significato condiviso dell’azione che nasce dall’esistenza di una interdipendenza necessaria tra gli attori coinvolti in qualsiasi impresa collettiva e che quindi richiede di ripensare lo stesso fenomeno organizzativo e l’articolazione di potere al suo interno, adottando un nuovo modello di organizzazione che rimetta al centro la libertà, l’autonomia e la partecipazione degli individui”. In questa definizione (elaborata dal Prof. Luca Solari) vengono esaltati ancor di più i concetti di gratificazione che le persone provano nel lavorare in assonanza di valori, aggiungendone altri altrettanto significativi, legati alla libertà e alla partecipazione.

Nel tuo libro dedichi un capitolo all’evoluzione del concetto di leadership nel contesto nuovo in cui le organizzazioni si trovano e si troveranno. Il percorso che tratteggi mette in discussione l’organigramma come chiave di lettura del successo individuale, perché legato al driver del potere nei processi di decisione – sempre meno interessante per i nativi digitali -. Cosa conta oggi, quindi? E quali elementi della leadership diventano essenziali per guidare, ma anche per motivare, i nativi digitali?

Partiamo dagli obiettivi della leadership. A mio avviso questa deve essere in grado di motivare, focalizzare, sviluppare, premiare, gestire. Per raggiungere questi scopi la leadership non può più essere interpretata come una competenza a sé, ma come un sistema organico. In tal senso l’ampiezza del suo ambito di riferimento, l’esigenza di adattamento ai contesti, alle persone e ai momenti specifici, ne fanno delineare la configurazione formale descrittiva ad un insieme di competenze diverse e complementari, integrate in un processo che si svolge in un modello organizzativo e supportata da un sistema di performance management coerenti. In questo senso, la nuova leadership non è uno strumento decisionale, per quanto illuminato, ossia capace di coinvolgere i propri collaboratori nel processo, avvantaggiandosi delle loro competenze, bensì si realizza facendo scelte: scegliere (sotto il profilo dell’accountability) è forse ancor più impegnativo, ma allo stesso tempo prevede una attività di confronto e negoziazione, ovvero di trasparenza e consenso sulle motivazioni. La nuova leadership deve essere veloce, non gerarchica, cooperativa, capace di creare connessioni, responsiva, collaborativa. In queste settimane sto completando la stesura di un nuovo libro, che avrà probabilmente come titolo “Smart leadership” e che tratterà proprio questo tema, a mio avviso cruciale per capire l’attualità.

Un altro aspetto interessante è l’evoluzione di HR da business partner a people partner, che curiosamente crea un parallelo con la Supply Chain: un ruolo chiave perché media tra le esigenze dell’azienda e quelle delle persone (entrambe variabili nel tempo) per massimizzare la soddisfazione di entrambi. Ci spieghi di più? Puoi farci un esempio concreto?

In effetti non è una coincidenza, in quanto ho preso esattamente spunto dalla supply chain, dai concetti di partnership nella catena logistica. Il modello così immaginato è stato implementato nel 2019 nella funzione capitale umano e organizzazione che dirigo, avviando dei percorsi di sviluppo professionale per alcune persone che hanno quindi acquisito il ruolo di people partner. I people partner seguono ogni membro dello staff durante la permanenza nell’organizzazione, fin dalle fasi della selezione, inserimento, gestione contrattuale e amministrativa del rapporto di lavoro, eventuale fase di uscita e outplacement. I principali ambiti di competenza sono quindi seguire il recruiting e l’onboarding, fare da consulente alla leadership nei processi di carriera e di politica retributiva, così come nella pianificazione e gestione del budget del personale, agire da facilitatori nei rapporti interni tra persone e linea gerarchica, seguire le fasi di uscita del personale dimissionario o in scadenza, eventualmente dando supporto nell’outplacement. In pratica, sono responsabili della qualità del people lifecycle in senso lato.

Hai scritto questo libro alla vigilia della pandemia e mi ha colpito quanto alcune tue riflessioni – ad esempio sullo smart working – siano poi diventate attuali ed evidenti a tutti per effetto del covid. In particolare, ci spieghi come i bisogni dei nativi digitali mettano in crisi i modelli organizzativi sia piramidali che matriciali, introducendo logiche che replicano i meccanismi delle start-up anche nelle organizzazioni consolidate: attorno ai progetti interni – e al loro timing stretto – le persone si aggregano, creano valore e crescono. Cosa intendi per BPR (inteso come Business Project Re-engineering?

Ci sono due fattori chiave a sostegno di questa riflessione. Il primo è quello che menzioni tu e che si ricollega allo spirito imprenditoriale che il modello organizzativo dovrebbe facilitare. La combinazione tra libertà e responsabilità crea il mix virtuoso. La capacità di adattamento è direttamente correlata alla capacità dei team di generare innovazione, efficacia e visione ed energia orientate al futuro. Ci sono vari esempi in letteratura, ma soprattutto nel mondo delle imprese, che raccontano come sia possibile aumentare la competitività e la capacità adattiva delle organizzazioni facendo leva su una sostanziale destrutturazione delle logiche gerarchico-dipartimentali. Il disegno dipartimentale è quello che, nella prospettiva efficientista, impone la configurazione di assetti e strutture organizzative iper-specializzate per ambito funzionale, prediligendo quindi una logica di collaborazione trasversale basata su pesi e rilevanze più che su unità di intenti e collegialità. Al contrario un disegno organizzativo basato sulla configurazione di micro imprese (vedi il Rendanheyi di Haier) consente di distinguere all’interno della mappa organizzativa i gruppi che reinventano il modello di business per adeguarlo al mercato in cambiamento, quelli che sviluppano nuovi business e quelli che fungono da nodi. Oltre a ciò, passando al secondo fattore chiave, l’avvento del digitale, dell’IA e dell’algorithmic management comporta un lavoro di work design a carico delle funzioni che si occupano di persone e organizzazione tale da rivoluzionare la logica dei processi per avvicinarsi a quella del valore aggiunto marginale, che è creato dalle competenze delle persone, non dal tempo dedicato alla produzione in senso stretto.

Nella terza parte del libro, ci accompagni in un viaggio che – passando dalle neuroscienze alla semiotica – esplora le nuove possibilità attraverso le quali le organizzazioni e i professionisti possono meglio “avvicinarsi”, in un contesto di forte mutamento per entrambi. Mi hanno colpito le pagine in cui hai descritto non soltanto le dinamiche di adult learning – spesso trascurate nella progettazione e nell’erogazione dei training -, ma anche l’importanza di fattori emotivi per massimizzare l’apprendimento e soprattutto il cambiamento che questo dovrà comportare. Che ruolo assegni alla motivazione? E in particolare alle diverse dimensioni della motivazione (individuale, nell’organizzazione, nella community) ai fini dell’apprendimento?

Il nostro cervello è conservativo, non ama cambiare e modificare i propri processi cognitivi collaudati. Tale resistenza ha ragioni assolutamente valide, ma allo stesso tempo rende complesso attivare il cambiamento e il miglioramento. Detto ciò, le leve motivazionali che si possono attuare sono di varia natura, ma devono comunque riferirsi più che ad una ipotesi di stato di benessere futuro ad uno di malessere presente. Infatti, nel libro suggerisco, per esempio, di attivare le dissonanze cognitive a tale scopo. La community e il suo sistema reputazionale può giocare un ruolo molto importante in questo senso. Ma una volta che si ottiene l’ingaggio, ancora occorre fare i conti con le resistenze naturali che si frappongono tra la fase di comprensione e quella di apprendimento. Aver capito qualcosa non significa averla imparata ed è qui che giocano una parte fondamentale le emozioni. Il solo approccio cognitivo deduttivo non basta, si rende necessario coinvolgere nel processo la sfera emotiva, quale collante delle sinapsi che si intendono generare e saldare. Tramite le emozioni è possibile realizzare il vero cambiamento/apprendimento.

In che modo pensi che le nuove tecnologie – ad esempio la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale – cambieranno il nostro modo di imparare (e di addestrare)?

Le nuove tecnologie hanno almeno un paio di peculiarità capaci di renderle strumenti formidabili nei percorsi di apprendimento. La prima è il livello di familiarizzazione con cui chiunque ormai interagisce con loro. Questo fenomeno, che è un inedito assoluto (in passato le persone utilizzavano nella vita lavorativa molta più tecnologia di quanto facessero nella vita privata, oggi è vero esattamente il contrario) ha anche la caratteristica che queste tecnologie (grazie all’intelligenza artificiale e agli analytics) sanno conoscerci ed emozionarci, non sono solo freddi strumenti di interazione con l’ambiente esterno. Su questa linea, mi sono spinto a teorizzare che le tecnologie digitali (perlomeno quelli che hanno come principale scopo quello di interagire con gli uomini) siano ormai il nostro sesto senso, in quanto riescono ad incidere profondamente nel modo con cui noi vediamo e interpretiamo il mondo circostante. Da un lato ci offrono viste e prospettive altrimenti non elaborabili con i nostri cinque sensi, dall’altro sviluppano livelli di personalizzazione dell’esperienza sensoriale capaci di influenzare le nostre preferenze o abitudini. La seconda peculiarità è fortemente connessa a questo tema. Infatti oggi è possibile realizzare tool di supporto all’apprendimento che non solo abbiano il potenziale di replicare o amplificare la dimensione esperienziale, ma anche di leggere tramite l’analisi di dati biometrici il nostro livello di attenzione e guidarci nel processo di apprendimento, personalizzando in modo assoluto quello che altrimenti sarebbe un percorso standard, per quanto sofisticato, di natura pedagogica.

In conclusione vorrei chiederti una riflessione per i non-nativi digitali: nella migliore delle ipotesi, dovranno convivere per vent’anni con colleghi assai diversi, con un salto generazionale forse più marcato di quello che loro hanno rappresentato per i baby-boomers. Quale consiglio sentiresti di dare loro, per creare un contesto lavorativo che sappia valorizzare al meglio questa dimensione della diversity?

Per rispondere questa domanda, preferisco non fare nessuno sforzo di elaborazione pensiero originale, mi limito a copiare quella che, a mio avviso, è la sintesi in quattro parole che meglio indica l’unica strada possibile, enunciata da Steve Jobs quasi 20 anni fa: stay hungry, stay foolish.

Potrebbe interessarti anche

Get in touch

Iscriviti alla nostra Newsletter: ti promettiamo ogni mese un contenuto esclusivo sul mondo della Supply Chain, novità, interviste ed approfondimenti. Resta sempre aggiornato!

Download brochure

Scarica subito la brochure di JPS per conoscere la nostra realtà aziendale, le proposte che offriamo e i percorsi di formazione disponibili.